Leipzig - Dresde (1736-1739)

Tout commença par un mariage.

Un banal mariage à l’église Saint Thomas, en cette fin de printemps 1736. Je n’étais pas présent, ce jour-là. De jeunes élèves se mirent à créer des désordres. Comme il est normal, le jeune chef de chœur Théodore Krause leur donna quelques coups de bâton pour les calmer, (comme il était nouveau à ce poste, je lui avais recommandé d’être ferme). Mais rien n’y fit. Alors, excédé, il frappa plus fort. L’un de ces petits morveux, poussé par je ne sais qui (ou plutôt si je crois savoir qui) alla se plaindre au jeune Ernesti, le nouveau recteur.

Ernesti convoqua Krause et le menaça de lui faire donner une bastonnade devant toute l’école assemblée. Krause le supplia de n’en rien faire et vint me voir. Dès que Krause m’eut raconté son histoire, je fis demander le jeune morveux qui prétendait avoir reçu des coups.

– Où as-tu reçu des coups ?

– Ici et… ici.

– Montre… mais il n’y a rien du tout.

Je me précipitai chez Ernesti avec l’enfant.

– Mais regardez, voyons, l’enfant qui se plaint n’a aucune trace de coup, aucun bleu.

– Il a reçu des coups de bâton et c’est inadmissible. Krause doit être puni.

– Mais c’est moi qui lui ai donné l’ordre d’être énergique. C’est moi qui suis responsable !

– …

– Vous allez faire donner la bastonnade à Krause devant tout le monde ?

– Bien sûr, voyons. D’ailleurs je vais demander aussi qu’on fasse vérifier par le barbier s’il y a effectivement des traces de coups.

– Ernesti, j’ai des enfants, je sais ce que c’est qu’un bleu. Vous n’avez donc aucune confiance ?

– Cette affaire doit être menée dans les règles. Sapiens nihil affirmat quod non probet.

– Argumentum baculinum non est demonstrandum. Cette affaire est-elle donc si grave ? Ou c’est vous qui voulez la rendre grave ? Arrêtez tant qu’il en est encore temps !

– Il n’en est pas question !

Quelques instants plus tard le barbier arriva :

– Par ma foi, jeux n’lui trouvions aucun’ trac’ d’coups, m’sieur le Recteur

– Si lui n’en a pas, d’autres doivent avoir…dit Ernesti

– Faites-les donc venir…

– Inutile, monsieur Bach, qu’on aille chercher Krause. Je veux qu’on sache que ces méthodes appartiennent au passé, monsieur Bach.

– Mais…

– Monsieur le Cantor Bach, cela suffit.

– Ernesti. les méthodes énergiques sont les seules valables et le resteront toujours. Et ce ne sont pas quelques jeunes pédants prétentieux qui mettent les Anciens au dessus de tout et n’enseignent même plus les bonnes manières, qui pourront y changer quoi que ce soit.

– Croyez-vous que c’est pour former des musiciens de foire que les élèves sont à saint Thomas ?

– Ce n’est sûrement pas pour en faire des impies et des mécréants. La musique…

– Assez, assez, allez chercher Krause. Il va être puni à l’instant même.

Théodore Krause fut introuvable. Il s’était enfui.

Quelques jours plus tard le Conseil lui accorda la restitution de ses biens personnels et de sa caution, montrant ainsi une certaine désapprobation devant la dureté du recteur Ernesti.

Il était évident que dans cette affaire Ernesti avait cherché à me nuire.

Il le chercha encore quand 8 jours après il nomma sans m’en avertir ce jeune dévoyé de JGK premier chef de chœur-préfet à la place de Krause. Je courus chez lui :

– Non mais vous vous rendez compte, Ernesti, de ce que vous faites ?

– Quoi, qu’y a t’il ?

– Jamais encore un premier chef de chœur n’a été nommé sans l’accord du cantor ! Et vous avez nommé JGK sans mon accord !

– Lisez la page 77 du règlement : en cas d’empêchement du premier préfet, c’est le second qui devient premier.

– Vous savez bien que ce JGK est un médiocre. Ce n’est pas bon pour la musique dans notre école. Allons Ernesti, je ne sais pourquoi vous voulez ainsi me rabaisser.

– Mais c’est vous qui voulez me faire tort. Tout cela parce que vous prétendez vouloir garder votre autorité. Alors vous prenez un prétexte futile: vous savez, pour moi, la nomination d’un petit chef de chœur-préfet n’est pas une affaire d’état.

– Je ne me préoccupe que de la musique et de mon autorité sur les élèves qui est indispensable. Ernesti, il y a peu de temps nous étions amis. Je voudrais que nous le restions. Vous voulez maintenir ce JGK à ce poste ? Eh bien, nous verrons bien s’il en est capable…

J’avais pris beaucoup sur moi-même en acceptant à mots couverts ce maintien. Quand Ernesti donna quelques jours après l’autorisation d’acheter un livre de nouveaux chants, le Florilegium Musicum, je crus que c’était en signe d’apaisement.

De mon côté je fis tout ce que je pus, mais malheureusement j’avais vu juste dès le départ, JGK ne savait même pas battre la mesure… Après trois semaines d’essais et de patience, j’envoyai Kittler, le chef du second chœur-préfet, voir Ernesti pour lui faire part de ma lassitude et lui dire que j’étais obligé de démettre JGK. Ernesti fit répondre qu’il n’y était pas opposé. Tout s’arrangeait selon mon souhait initial.

C’est alors que je commis une errur : je dis en confidence à certains de mes jeunes chanteurs, croyant qu’ils n’iraient pas le répéter :

– Vous voyez, jamais il ne faut céder. Le recteur a finalement compris qu’il ne devait pas empiéter sur mes droits. Tout est bien qui finit bien.

J’avais trop parlé. Ce jeune mécréant de JGK fut mis au courant de ce que j’avais dit, il alla se plaindre à Ernesti et l’excita contre moi. Ernesti saisit cette nouvelle occasion de me rabaisser. Il demanda à voir le Président de l’école, le conseiller Stieglitz. Souvenez-vous, Stieglitz était ce conseiller qui protégeait Ernesti et lui avait confié l’éducation de ses enfants. Stieglitz ne pouvait pas me supporter: il voulait que je ne sois qu’un maître d’école et n’admettait pas que je sois d’abord compositeur de musique. Tous deux décidèrent finalement de garder JGK en poste.

Je suis un Bach. On me menaçait. Il n’était plus question que je cède. Alors je décidai de faire comme les courtisans que j’avais vu si souvent à l’œuvre, à Celle, à Weimar, à Cöthen ou à Dresde. Les courtisans savent parfaitement comment retarder, différer, s’arranger pour remettre à plus tard…

Ernesti me convoqua. Il avait mis sa tenue la plus austère : un habit sombre, un col blanc et deux petits rabats amidonnés.

– Monsieur Bach, pourquoi voulez-vous démettre JGK ?

– Franchement, il n’est ni bon ni capable.

– Êtes-vous bien sur que ce soit la seule raison ? De toutes façons il ne sera démis que si le conseiller Stieglitz et moi-même en décidons.

– C’est bien évident, mais ce serait contraire aux…

– Laissez-moi finir. Le conseiller et moi avons pris une décision. Nous pensons que votre vraie raison est ailleurs et nous vise directement : vous cherchez à nous nuire. C’est pourquoi, nous vous interdisons de démettre JGK de son poste.

Je maîtrisai colère en me répétant sans cesse que je devais agir comme un courtisan.

– Peut-être serait-il bon que je voie monsieur le conseiller et que nous trouvions ainsi…

Le dimanche suivant, je m’arrangeai pour que JGK ne soit pas présent à son poste de chef de choeur. Dès le lendemain je reçus une lettre mielleuse d’Enesti qui était en réalité une menace: il voulait que je remette JGK à son poste, pour « ne pas avoir à le faire lui-même », disait-il.

En bon courtisan, au lieu d’aller le voir moi-même, je lui envoyai son adjoint, le co-recteur Dresig. Dresig avait toujours une mine sinistre. Je lui donnai pour mission d’aller voir Ernesti et de lui dire que j’étais heureux de sa lettre et que je rétablirais JGK à son poste et que je lui faisais part de mes meilleurs… Dresig revint vers moi. C’est la seule fois de sa vie où je le vis sourire. Il me dit d’un air entendu :

– Monsieur le Cantor, j’ai transmis exactement votre message. Je crois que les choses s’arrangent.

Pauvre Dresig, il a toujours été dépassé par les évènements. Peu après, je croisai Ernesti :

– Alors Bach, où en êtes-vous pour JGK ?

– Écoutez, Ernes… monsieur le recteur, je n’ai vraiment pas la tête à cela, je pars en voyage pour quinze jours, nous verrons après.

– Vous allez à Dresde sans doute, voir vos amis et…

– Seriez-vous jaloux, monsieur le recteur ?

Décidément, les façons des courtisans ont certains avantages. Retarder les choses était pour moi un autre moyen de m’obstiner et je m’obstinerais. Je partis en voyage : mon seul regret fut de ne pouvoir assister au mariage de Picander qui eut lieu pendant mon absence. A mon retour, je ne fis rien, je me contentai d’attendre. Bien sûr, j’interdis à JGK de reprendre son poste de chef de chœur.

Au bout de 10 jours, je reçus une lettre d’Ernesti : nous habitions la même maison et il m’écrivait une lettre ! Il me disait que si je ne remettais pas JGK à son poste, il serait obligé de le faire lui-même. Lui aussi s’obstinait !

C’est alors que le dimanche suivant arriva et que l’incroyable se produisit. Ernesti ordonna à JGK de reprendre sa place de chef du chœur pour l’office du matin à Saint Thomas. Suprême injure, il ne vint pas m’en prévenir lui-même mais m’envoya JGK lui-même à sa place. Avec son air de chien teigneux, JGK me dit :

– Monsieur Bach, le Recteur vous fait dire que les élèves qui ne me permettront pas de reprendre ma place seront sévèrement punis. Il me tourna le dos et se dirigea vers Saint Thomas.

J’étais fou de rage. Je ne voulais plus jouer au courtisan. Mon naturel revint d’un coup. J’étais excédé. Si Ernesti mettait sa menace à exécution, j’étais désavoué publiquement. Je courus chez le surintendant Deyling qui me reçut immédiatement :

– Monsieur Deyling, je sers notre ville depuis presque dix ans !

– Calmez-vous, Bach. Vous êtes un sanguin, il faut vous ménager.

– Ernesti cherche à me détruire, monsieur le surintendant, il cherche à m’abaisser, à ruiner ma réputation, ma famille.

– Au fait, Monsieur Bach, au fait. Que se passe t’il ?

– Ce matin, à Saint Thomas, il a mis un de ses protégés à la tête des chœurs contre mon gré.

– Est-ce si grave ?

– Comment grave? Mais Monsieur Deyling, c’est toute ma réputation… Ernesti veut tout le pouvoir, alors il fait intervenir ses relations, en particulier Monsieur Stieglitz… Et la musique dans tout cela, la musique est sacrifiée, monsieur le surintendant. Notre ville n’aura bientôt plus de musique.

– Mais je ne peux trancher en plein office. Il faut que je voie Ernesti. Où est Stieglitz, c’est son affaire après tout ?

– Mais il n’est pas là.

– Eh bien en attendant faites pour le mieux. Et que diable après tout, Ernesti et vous n’êtes plus des enfants. Arrangez-vous…

Je pensai que Deyling me disait de régler l’affaire moi-même. Je traversai la ville en courant. En quelques minutes j’arrivai à Saint Nicolas. J’entrai dans l’église. J’attendis la fin du sermon du pasteur. Je fis signe à Kittler de me suivre : il était second chef de chœur-préfet et à c’était à ce titre qu’il chantait à Saint Nicolas. Cinq minutes plus tard nous étions tous deux dans la tribune de saint Thomas et Kittler prenait la place de JGK.

À midi, Ernesti fit en public de telles menaces aux élèves que Kittler refusa de m’obéir pendant l’office de l’après-midi, tant il avait peur. JGK triomphait. C’était insupportable. Je demandai à Krebs, mon élève et ami de prendre la direction du chœur, ce qu’il accepta. Les paroissiens qui assistaient à cet office tournaient la tête vers la Tribune en se demandant ce qui se passait.

Le soir, je rentrai plein de rage et de rancœur.

Notre chère maman essaya de me calmer. Elle était inquiète :

– Mais, Sébastien, pourquoi te mets-tu dans des états pareils ?

– Je ne veux pas céder. Je suis dans mon droit. Je ne veux pas de JGK. Je ne veux pas qu’Ernesti sape mon autorité. Je ne céderai pas. Je vais écrire au conseil. Si tu avais vu le mépris sur le visage d’Ernesti, là à l’instant, quand je l’ai croisé…

Je pris une feuille de papier, une plume et de l’encre et j’écrivis une lettre directement au conseil. On allait voir.

Le conseil ne répondit pas.

Le dimanche suivant 19 août, les mêmes scènes se reproduisirent et j’évitai les désordres en prenant moi-même la direction du chœur, le matin et l’après-midi. J’écrivis une nouvelle lettre au Conseil.

Tous ces évènements ahurissants me tourmentaient. J’étais déshonoré et puis… que se passait-il donc dans cette ville ? Je n’y sentais plus la même ferveur. Le nombre de fidèles présents à l’office diminuait chaque dimanche.

« Et si Dieu n’était pas avec nous en ce temps ? »

Ces paroles de Luther me revenaient sans cesse à l’esprit. Et si la musique, si les élèves et les maîtres de l’école, les autorités de la ville, si personne ne pouvait plus rendre gloire au Seigneur comme avant ? Et si les temps étaient vraiment en train de changer ? Pourquoi ? Pourquoi ?

On était en Août 1736 et JGK ne devait partir que pour Pâques 1737, le 21 avril 1737 exactement, huit longs mois au terme desquels je pensais que tout serait réglé. Huit mois pendant lesquels échanges de lettres et brimades se succédèrent. À la colère succéda l’obstination. Pas un seul instant je ne doutai de mon bon droit. Je savais qu’un jour j’aurais satisfaction. Je suis un Bach.

Guillaume venait parfois à Leipzig : il ne travaillait à Dresde que le dimanche et le lundi, cela lui permettait de venir me voir de temps en temps pendant la semaine. Ce fut en particulier le cas au mois de septembre 1736. Bien sûr je lui racontai toutes mes aventures. Il me répondait comme s’il avait parlé à un grand enfant :

– Mais père, tu es un des plus grands compositeurs de ce temps (moi je pense que tu es, et de loin, le plus grand) et tu t’acharnes sur ces questions d’autorité et de préséance, alors que si tu restais calme, tout se passerait bien.

– Mon fils, je me suis battu toute ma vie et…

– « Toi tu n’as pas connu ce que j’ai vécu » : depuis toujours tu me le répétes ! Oui, je sais cela, cher père…

– Je m’acharne peu-être trop, mais toi peut-être pas assez. A propos, comment ça se passe à Dresde pour toi ?

– C’est bien simple : le baron Keyserlingk ne jure que par toi. Il t’attend avec impatience.

– Moi ?

– Mais bien sûr ! L’église Notre Dame est enfin terminée : c’est absolument gigantesque et grandiose, et l’ami Silbermann y termine son orgue. Oui, tout le monde t’attend, père, pour essayer ce fameux orgue et le baron m’a dit qu’il serait là quoiqu’il arrive. Et puis il m’a dit aussi que tu…

– Mais toi, mon fils, que fais-tu, là-bas ?

– Oh moi… Attends, c’est important pour toi. Il m’a dit que ta demande pour être nommé Compositeur à la Cour, qui accompagnait ta grande messe, est en bonne voie. Peut-être pourrais-tu faire une nouvelle demande. Le roi est enfin rentré de Pologne et il est fort bien disposé.

– Cela tombe bien. Si cela pouvait m’aider pour, ou plutôt contre, Ernesti ! Tiens parlons d’autre chose : en ce moment, je réécris et mets la dernière main à une cantate pour fêter l’anniversaire du Roi.

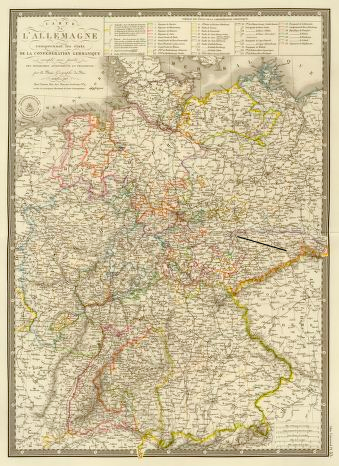

Ce sera une cantate de rivières : après tout je suis un Bach (rivière en Allemand). J’y mets en scène les grands fleuves allemands l’Elbe, la Vistule, le Danube qui se querellent entre eux et notre petite rivière Pleisse sort vainqueur de la querelle, grâce à notre roi…

– La petite Pleisse qui coule en bas de la maison… j’allais souvent jouer au bord…

– Je te l’avais interdit pourtant, dit notre maman avec un faux air boudeur.

– Et cette cantate sera jouée…

– Sur la place du marché devant la maison de monsieur Aper…

– Comme d’habitude…

La conversation continua ainsi dans la gaieté. J’avais toujours remarqué que mon fils Guillaume n’aimait pas se raconter. Il me parlait surtout de moi et très peu de lui. Cela m’inquiétait un peu.

Le soir, je montai dans mon cabinet de travail et rédigeai ma demande. Puis me vint une idée : pourquoi ne pas demander par la même occasion au Roi de rétablir mon autorité et de trancher dans ma querelle avec Ernesti, puisque ces messieurs de Leipzig s’y refusaient ? Je fis donc une seconde lettre.

Le lendemain matin au réveil, Guillaume me dit :

– Je ne t’ai pas demandé des nouvelles d’Emmanuel, hier soir.

– Il se porte à merveille, il est toujours à Francfort sur Oder où il travaille énormément.

– Et Bernard ?

– Il veut changer de poste.

– Déjà ?

– Eh oui, tu connais ton jeune frère.

– Mais au fait, père, si je me souviens bien, tu es de garde cette semaine, et à cette heure-ci tu devrais être avec les élèves…

– Ernesti n’assure pas sa garde, il prétend que Stieglitz l’en a dispensé. Il a 20 ans de moins que moi, alors moi aussi je me considère comme dispensé…

– Et les élèves, dans tout ça…

– Oh… les élèves… eh bien je crois qu’ils comprennent très bien ma position… Tiens voici deux lettres : la première pour confirmer ma demande de musicien à la cour du Roi et la deuxième pour lui demander d’arbitrer entre Ernesti et moi.

– Je peux lire ?

– Mais bien sûr, mon fils.

Il lut :

– Décidément, cette seconde lettre… tu es incorrigible ! Si tu le veux bien, je montrerai ces lettres au baron : il pourra juger du meilleur moment pour les faire parvenir au roi.

– C’est une très bonne idée, mais il ne faut pas que toutes ces affaires prennent du retard… Tiens, parlons d’autre chose, je voudrais que tu me fasses écouter ta dernière sonate… Après je te montrerai un projet : tu sais ce thème et cette basse continue : j’ai choisi le ton de si mineur…

– Ce ton que tu aimes tant, comme on aimerait une couleur.

– Eh bien, je me demande si…

Et nous discutions musique à perte de vue…

Guillaume avait vu juste. Mon voyage de fin novembre 1736 à Dresde fut pour moi une immense joie. D’abord parce que c’est à cette occasion que je jouai pour la première fois sur l’orgue de Notre Dame dont j’avais tant discuté avec mon ami Silbermann…Un splendide instrument. Ensuite parce qu’après le concert, le baron Keyserlingk, organisa une réception dans sa résidence où il m’avait fait l’honneur de m’inviter à loger. Il y avait là nombre de musiciens et de dignitaires de la cour de sa Majesté le Roi.

Au milieu de la fête, le baron demanda le silence.

– Mes amis, il y a quelques jours le roi m’a remis un document qu’il m’a demandé de transmettre moi-même à notre célèbre ami, je veux nommer Jean-Sébastien Bach. Je vais vous lire ce document :

« Décret,

c’est un décret du Prince Electeur de Saxe et Roi de Pologne. Je vous demande donc de tous vous lever et de faire cercle autour de moi et de monsieur Bach

« Décret,

en faveur de Jean Sébastien Bach en qualité de

compositeur de la Chapelle Royale de Cour

Sa Royale Majesté en Pologne et Sérénissime Prince Électeur de Saxe ayant gracieusement accordé, suite à sa très humble et récente demande, et en raison de sa bonne compétence, le titre de Compositeur de sa Chapelle de Cour est donc promulgué ici le décret correspondant, muni de la signature de la main de sa majesté et du sceau royal ».

C’était la première fois qu’un titre m’était remis avec une telle solennité. Sous les applaudissements, je reçus le document des mains du baron. Puis il me donna l’accolade. J’étais très ému. Je lui exprimai toute ma gratitude car je savais qu’il avait pris une grande part dans cette affaire. Il allait désormais devenir un appui très sûr pour notre famille.

Quand les invités furent partis, je me risquai à lui dire :

– Je suis très heureux de cette nomination, mais je voudrais vous poser une question : ma première demande remonte à trois ans et je me demande pourquoi un délai si long…

– Je sais, Bach, je sais, mais vous étiez compositeur du Prince Christian de Weissenfels jusqu’à sa mort, en Juillet dernier.

– Oui, et alors ?

– Ce prince était d’un rang inférieur à notre roi.

– Mais pourtant, je garde mon titre de Maître de Chapelle à Cöthen !

Les susceptibilités des princes de ce monde me paraissaient parfois bien étranges !

En obtenant ce titre, je confortai ma position de compositeur officiel pour les anniversaires et les visites royales à Leipzig mais je pouvais aussi composer pour le roi qui était catholique (en tant que roi de Pologne) mais vivait en pays luthérien donc protestant (en tant que Prince de Saxe). Certaines musiques convenaient aux deux cultes le protestant et le catholique : c’était le cas de la messe et j’en reçus plusieurs en commande.

Là n’est pas la seule raison qui me fit composer des messes durant ces années. En effet, quand je rentrai à Leipzig, j’appris une terrible nouvelle : mon confesseur, mon vénéré ami le pasteur de Saint Thomas, qui par ses conseils et ses sermons dirigeait ma foi depuis mon arrivée à Leipzig, Christian Weiss, était mort la veille de mon retour. Cette perte me bouleversa et raviva mon désir d’approfondir ma foi religieuse, en cette période de doutes et de confusion.

Le fait que j’aie composé des messes à cette époque n’est pas étranger à l’évolution de ma foi chrétienne. Je recopiai des messes de compositeurs italiens comme Lotti et bien d’autres. Je construisis mes messes en choisissant des airs et chœurs que j’avais composés autrefois et qui m’étaient particulièrement chers. J’en retouchais des passages et bien sûr je pris les textes latins. Bien qu’empruntant à la fois aux styles passés et présents, je façonnais ces messes de telle façon qu’elles deviennent des œuvres homogènes.

Ces messes prouvaient que ma musique pouvait être conçue selon le goût le plus récent ou… se conformer aux usages de la musique d’il y a vingt ou vingt cinq ans, comme l’avait écrit mon ami Mizler. Les retouches que j’apportais étaient le plus souvent peu importantes: chacune d’entre elles était dès sa conception une part indestructible de moi, un peu de cette parcelle de divin que le créateur met en chacun de nous et que nous avons pour mission de faire fructifier en ce monde grâce à notre travail et à notre ténacité: tel est le message de Luther, tel serait à jamais le but ultime de ma vie.

Mais dans l’immédiat je devais continuer à faire face aux problèmes de ma vie terrestre. J’appris la mort de Erdmann, mon ami d’enfance. Et puis mon fils Bernard me donnait quelque inquiétude. Son caractère bouillant et excessif aurait pu en faire un être d’exception mais Dieu ne l’avait pas voulu ainsi. Comme je l’avais annoncé à son frère aîné, il voulait quitter Mülhausen, mais c’était en réalité à cause de sa mauvaise conduite. Les autorités disaient qu’il maltraitait l’orgue en jouant trop fort : cela me faisait sourire et me rappelait ma jeunesse. Mais surtout il semblait continuer à faire des dettes : comment un de mes fils pouvait-il avoir une attitude pareille, était-ce la volonté de Dieu ?

Il posa sa candidature à Sangerhausen où je l’accompagnai car j’y avais gardé de bonnes relations. C’était aussi là que j’avais subi un refus injuste en tant que candidat dans ma jeunesse, plus de 30 ans auparavant. J’avais alors le même âge que Bernard maintenant. À l’époque on m’avait promis que l’injustice serait réparée. Je rappelai cette promesse à mes relations de Sangerhausen : 30 ans après, ils tenaient parole.

Un jour, pendant que j’étais en train de réfléchir à une de ces lettres assommantes que j’allai encore devoir écrire, probablement au consistoire, à Salomon Deyling ou à la municipalité, Ludewig vint me voir.

Ludewig était cet étudiant si doué et si aimable que j’en avais fait le précepteur de mes enfants. Il n’était plus question qu’ils aillent à l’école de Saint Thomas dont ce mécréant d’Ernesti était le patron ! Ludewig participait souvent aussi à mes concerts du Collège de Musique Bach. Lui, qui était d’habitude si direct et si franc, paraissait ce jour-là gêné.

– Maître, je voudrais vous dire combien je vous suis reconnaissant…

– Ah bonjour, cher ami, comment vont vos petits élèves aujourd’hui ?

– Euh… je pense qu’Henri fait quelques progrès. Quant votre petite Liesgen (c’est ainsi que nous surnommions ma fille Elisabeth), elle chante remarquablement…

– Oui, elle tient de sa mère, notre chère maman. Et les petits ?

– Frédéric écoute sagement, du haut de ses cinq ans et remue la tête en mesure. Il commence même à chanter quelques notes, ma foi fort justes. Quant à Jean-Chrétien, il…

– Tenez, asseyez-vous, là, sur le siège qui est derrière la porte et écoutez-moi. Voilà…, je compte sur vous pour le concert mercredi prochain, je vais vous demander une prouesse: dans la même musique, vous allez chanter et jouer de la flûte solo…

J’entendis Anne monter, elle entra précipitamment :

– Sébastien… Sébastien je crois que Dieu veut bien encore nous inonder de sa grâce. Un enfant va nous être… Oh pardon Ludewig, je ne vous avais pas vu… Je vous laisse…Elle avait été tellement surprise de la présence de Ludewig qu’elle fondit en larmes.

– Non, reste, chère maman… Ludewig, laissez-nous quelques instants…

– Mais Anne, c’est une nouvelle merveilleuse, tu vois que toutes tes craintes doivent s’apaiser, chacun de tes nouveaux enfants est plus fort… Comme nous avons eu raison de prendre Ludewig… Cela te calme, te rend plus sereine, sauf dans certains cas, comme maintenant ! Mais c’est exceptionnel. Et puis nous avons encore Catherine qui est si serviable et qui t’aide.

– Mais quand la marierons-nous, Sébastien ? Elle va avoir trente ans. C’est une femme accomplie : elle fait admirablement la cuisine et ne veut jamais que je l’aide pour le lavage, surtout quand je suis enceinte…

À ce moment, j’entendis sonner. Je regardai par la fenêtre et aperçus la silhouette d’un homme. Il devait avoir une trentaine d’années. Son allure me rappelait quelque chose. Je criai à Ludewig qui m’attendait en bas :

– Ludewig, pouvez-vous voir qui est là ?

– Oui, maître.

Il alla ouvrir et j’entendis un assez long conciliabule. Puis la porte se ferma. Je regardai par la fenêtre. L’homme prenait la petite rue vers l’Église. Comme hésitant, il s’arrêta et se retourna plusieurs fois. J’appelai Ludewig :

– Qu’est-ce que c’était ?

Ludewig remonta les marches quatre à quatre :

– Maître, c’est un de vos cousins de Schweinfurt, qui m’a remis cette lettre. Il m’a dit qu’il ne voulait pas vous déranger et est reparti.

C’était une longue lettre en bas de laquelle je lus la signature : Jean-Elias Bach. Je criai très fort.

– Mais rattrapez-le voyons.

Avant même que Ludewig ait pu réagir, j’entendis Lisbeth et Frédéric et (12 et 6 ans) qui étaient en bas, crier ensemble :

– On peut y aller papa ?

– Oui, oui, faites vite, mes enfants et attention aux chariots dans la petite rue.

Au bout d’un instant les enfants revinrent : ils n’avaient pas retrouvé le cousin. Je ne lus pas la lettre sur le moment et continuai ma discussion avec Ludewig.

– Oui, cher Ludewig, j’ai une proposition à vous faire : voilà… vous êtes un peu de la famille puisque vous tenez le rôle de précepteur de mes enfants. Nous avons signé un contrat dans ce sens et vous le remplissez fort bien. Que diriez vous si, moyennant un salaire supplémentaire bien sûr, je vous donnais des lettres à écrire ou des copies à faire. Vous auriez ici avec nous une place fixe…

– C’est que… maître, justement, je voulais vous dire… je suis très heureux ici, mais vous ne serez sûrement pas fâché d’apprendre que la carrière d’organiste m’attire beaucoup, en grande partie grâce à votre enseignement.

– Oui et alors ?

– C’est à dire que… Voilà, il y a un poste disponible à…

– Löbau, oui je sais, c’est quelque part entre Dresde et la Pologne. Un village perdu. C’est là que jouais Steinel. Il est mort, lui aussi…

– Oui… et j’aurais souhaité, Maître… si vous le voulez bien… une lettre de recommandation de votre part.

– Êtes-vous sûr que… Mais vous avez un contrat avec moi, vous ne pouvez partir tout de suite. J’ai besoin de vous… et moi qui voulais vous confier un nouveau travail : je n’ai pas le temps d’écrire des lettres, mon ami, et cela m’ennuie.

– Vous pouvez écrire la lettre de recommandation, Maître, et nous verrons bien…

– Ludewig, vous êtes têtu, vous aussi ! Tenez, je vais vous faire une confidence. J’espère bien qu’à Pâques, après le départ de JGK, tous mes problèmes seront finis. Mais je ne lâcherai pas, Ludewig, je ne lâcherai pas. Je veux que la musique et mon poste gardent le prestige qui leur est dû dans cette école de Saint Thomas

– Oui, maître.

– Je veux que le recteur soit mouché par les autorités… Eh bien soit, dès que j’aurai un nouveau candidat, je vous libérerai, mon ami, avec regret, mais je vous libérerai. Quel dommage, j’avais de grands projets pour vous et pour nos concerts…

Le soir je me souvins de la lettre de ce cousin Jean-Elias. Le fils d’un de mes cousins germains, originaire de la même ville avait été mon élève… mais cela remontait fort loin, à Weimar, il y avait plus de 20 ans. Cet homme devait être son fils ou son frère. Je lus:

"Je ne me rendrais pas sans raison coupable d’un vice hautement condamnable et même haï des honnêtes païens, si je tardais un peu plus à manifester à votre très noble personne la reconnaissance dont je vous suis très obligé..."

Toute la lettre était sur ce ton. Je n’y compris pas grand chose sinon qu’il faisait des études de théologie, allait recevoir une bourse et serait heureux de me voir. Il se trouvait que par un heureux hasard un des cousins Bach de Eisenach venait de rentrer à l’école. La famille Bach revenait en force à Leipzig !

Bientôt je fis la connaissance du cousin Jean-Elias, de Schweinfurt. Je me souvenais de l’avoir rencontré à Collmen, au mariage de Kriegel. Il avait en réalité bien plus de 30 ans et avait roulé sa bosse sans trouver de point de chute. Il était toujours à l’affût d’un poste de cantor à Schweinfurt, mais malgré les appuis qu’il prétendait avoir, ce poste ne venait pas. Ses dons pour la musique étaient limités. Il avait des connaissances un peu sur tout et en particulier sur la philosophie. Il était tout le temps fourré dans les librairies à essayer de vendre ou d’acheter des livres. Je ne sais pourquoi, mais dès que notre petit Henri le vit, il lui fit une fête. Cela nous décida à lui proposer de le prendre comme précepteur et secrétaire en remplacement de Ludewig, qui tôt ou tard allait finir par partir. Enfin j’aurais quelqu’un pour écrire mes lettres.

Enfin le 21 Avril 1737 arriva, c’était le jour de Pâques. Comme prévu JGK partit. La Foire se termina. Le printemps était là. Souvent, pour aller jouer le soir au café Zimmermann, au lieu de passer par la place de Saint Thomas, j’aimais prendre la petite rue à droite, longer le petit jardin, passer sous la porte de pierre qui franchissait le rempart, passer le pont qui enjambait le fossé et descendre vers la rivière. Le long de la Pleisse avaient été plantés de beaux peupliers, bien alignés, qui se dressaient vers le ciel. Ce lieu de promenade, au bord de la rivière, à l’ombre d’arbres variés, était fort agréable. De l’autre côté de la Pleisse, s’étendaient les splendides jardins Apel. Je me trouvais ainsi dans le paysage que je voyais de ma fenêtre. En faisant cette promenade, j’avais ainsi l’impression d’entrer de l’autre côté d’un miroir, dans un monde de mystérieuses correspondances et de symétries tronquées.

Cette brève promenade solitaire était pour moi l’occasion de réfléchir à ma situation. Je me disais que décidément le monde n’était pas fait pour moi. Pourtant, je devais me battre pour gagner de pénibles querelles avec des rustres, des mufles, des malotrus qui cherchaient à me nuire et donc à nuire à la musique religieuse dans cette ville. Dans tout ce fatras, le cousin Jean-Elias pourrait m’être une aide précieuse pour rédiger, écrire des lettres et les calligraphier, ou encore recopier des textes. Mais j’avais aussi en charge ces concerts d’orchestre du café Zimmermann, des musiques de fête chantées, les musiques d’église, mes élèves, mes enfants. Quand trouver le temps et le calme pour écrire de la musique d’orgue et de clavier ? Comme toujours, je vivais en permanence avec en tête de la musique des structures, des formes, des idées de pièces brèves ou longues. Je me devais de les travailler puis les mettre sur le papier.

Heureusement, j’avais une certitude au milieu de tous ces tracas : j’étais sûr que ma réputation, non seulement en tant que virtuose du clavier mais surtout en tant que compositeur de musique, était reconnue par tous et que personne n’irait me chercher querelle dans ces domaines. Souvent Ludewig m’accompagnait dans ces promenades solitaires, il ne disait mot mais sa présence me réconfortait.

Ce jour-là, comme d’habitude, ma promenade m’amena à la Nouvelle Eglise, où je passai prendre mon ami l’organiste Gerlach qui jouait aussi avec moi au café Zimmerman. Il était en quelque sorte mon adjoint pour ces concerts.

En arrivant au café Zimmermann, je sentis tout de suite une ambiance différente de celle des autres soirs. On ne me saluait pas avec les mêmes sourires. J’aperçus au fond de la salle quelques amis parmi lesquels Jean Abraham Birnbaum, professeur de rhétorique à l’Université. Je passai devant eux et les saluai. Je fus surpris de voir une sorte de gêne dans leur regard, puis je n’y pensai plus. J’avais hâte de jouer… de me fondre dans la musique. Ce soir-là, je n’avais pas prévu de musique chantée : uniquement des œuvres pour orchestre de différents musiciens italiens et allemands, et de moi, bien sûr. À la fin, on me demanda de jouer du clavecin en soliste. Je jouai longuement, plus longtemps que d’habitude. Chaque pièce était applaudie comme on aurait encouragé un champion de foire. Moi, je jouai. Les ovations qui me paraissaient un peu forcées s’arrêtèrent enfin. J’avais la désagréable impression d’être une sorte de statue vivante à qui on allait mettre une couronne de lauriers sur la tête. Mais j’étais heureux que tous ces gens comprennent ma musique. J’étais de fort bonne humeur.

Birnbaum m’invita à sa table. Il y avait déjà un bon nombre de verres vides de vin blanc de Franconie, et on vint me servir de ce vin que j’aime bien.

– Maître, me dit Birnbaum, c’était admirable.

Tous ces amis autour de la table me firent des compliments. J’y étais toujours sensible.

– Merci, mes amis…

– À propos, vous êtes au courant ?

– Au courant de quoi ?

– Au courant de l’article de Scheibe…

– Scheibe, écrire ? Lui ? Mais il fabrique des orgues ! À propos, vous savez qu’avec lui nous allons peut-être enfin reconstruire l’orgue de Saint Thomas… et avec les conseils de notre ami Görner aussi, bien sûr, ajoutai-je d’un ton narquois et d’ailleurs je trouve que récemment…

Je parlais, je parlais et je sentais toujours des sourires crispés sur les visages qui m’entouraient. On avait arrêté de boire.

– Maître, nous pensons que l’article est de son fils Adolphe. Bien qu’il prétende que cela ait été envoyé par un étranger…

– Adolphe Scheibe ? Mais je m’en souviens très bien ! Il était assez bon élève bien qu’un peu trop sur de lui. Où est-il, maintenant ?

– À Hambourg.

– Ah oui, c’est vrai, on dit même qu’il y fricote des libelles avec Mattheson. Celui-là veut toujours que je lui envoie des documents sur moi… mais il ne reçoit toujours rien, dis-je avec un petit rire moqueur. D’ailleurs il n’y entend rien (je voulais faire une allusion un peu méchante à sa surdité croissante). Ainsi Adolphe Scheibe… ou un de ses amis, a écrit un article…

Birnbaum tenait un papier à la main, c’était une gazette dont je pouvais lire le titre : le Critique Musical. Visiblement, il hésitait à me le montrer.

– Qu’y a t’il dans cet article ?

– C’est que… il est très élogieux… mais

– Mais… quoi, montrez-moi ça, voyons.

– Si vous le voulez, Maître, je peux vous lire…

– Non, non je vais le lire pour que tout le monde entende...

Je regardai autour de moi. D’habitude, après la musique, presque tout le monde partait. Là je voyais tous les yeux converger vers moi…

Je me mis à lire tout haut.

– Attendez… nouvelles…

– Maître, le titre de l’article est « Lettre d’un étranger »

– Ah ! voilà !

« M. == de == », mais qu’est-ce que ça veut dire, qui est-ce, pourquoi ne pas le nommer ? Je continue…

« M. == de == est finalement le plus distingué parmi les joueurs de musique » je n’aime pas ce mot de joueurs de musique, ça fait saltimbanque, pourquoi pas musiciens, tout simplement ? enfin je continue… « C’est un artiste extraordinaire au clavier et à l’orgue et jusqu’à présent il n’en a rencontré qu’un seul qui puisse lui disputer l’avantage »… vous croyez que c’est moi, ça ?

– Pourquoi pas, maître,… dit Birnbaum

– Je continue…

« On est étonné par son adresse au clavier et à l’orgue… C’est un artiste extraordinaire et on peut à peine comprendre comment il lui est possible de croiser et d’étendre ses doigts et ses pieds, de faire des sauts si larges sans faire une seule fausse note et sans déplacer le corps de façon brusque ». Là je reconnaîtrai volontiers que c’est peut-être moi. Je continue…

– Vous pouvez peut-être arrêter là, Maître… La suite est moins intéressante…

– Mais non, pourquoi ? Attendez, je continue… « Ce grand homme ferait l’admiration de toutes les nations s’il avait un côté plus agréable, s’il ne retirait à ses œuvres le naturel en leur donnant une forme ampoulée et embrouillée qui obscurcissent »… quoi, mais qu’est ce que ça veut dire ? Comment peut-il dire des contre vérités pareilles ?… C’est un idiot devenu ignorant… Je continue. « Ses oeuvres sont extrêmement difficiles à jouer »… Attendez, écoutez. « Il exige »… moi ? « que chanteurs et instrumentistes fassent ce qu’il peut faire sur son clavier »… mais c’est absurde… « et il précise le moindre petit ornement… ce qui rend la mélodie inaudible »… quel imbécile… « Toutes les voix doivent besogner ensemble avec la même difficulté et… on ne reconnaît… plus la voix… principale ».

Mais tout cela est infâme, c’est un tas d’ordures, c’est la négation de la musique. Si je tenais ce jeune freluquet…

– Maître, ne vous mettez pas en colère, il faut lui répondre.

– Ah ma musique est trop compliquée, ah on n’entend pas les voix ! Charles Gerlach, venez ici.

– Oui maître…

– Charles, je prends tout le monde à témoin qu’à partir d’aujourd’hui, je vous confie la direction de ces concerts, je ne mettrai plus les pieds ici.

– Mai…

– Non, vous dis-je, avec moi, on n’entend pas les voix, et tout est compliqué. Après tout il a raison, Scheibe… ou son visiteur étranger, on est au café ici. Ces jeunes messieurs les modernes comme lui pensent sûrement que c’est un lieu pour des musiquettes, plates et fades. Si c’est cela la nouvelle musique, eh bien place aux jeunes. Charles Gerlach vous êtes jeune, vous êtes un ami de ce Scheibe, je crois. Moi, je suis vieux, ma musique… est « ampoulée et embrouillée », comme le dit ce jeune chien. Je rentre chez moi… Au moins je pourrai y composer des œuvres… comment dit-il ? « artificielles et obscures ». Messieurs, je vous salue.

Et je sortis. Deux ou trois amis tentèrent de me retenir, mais ils virent bien que ce n’était pas possible. L’air frais de la nuit me fit reprendre mes esprits. À ma grande surprise, j’étais maintenant d’une totale sérénité. Je marchai. Je traversai la ville.

Sur la place de la mairie tout était calme: j’y avais vu tant de défilés et de fêtes au son de mes musiques, j’avais si souvent monté les marches du beffroi pour venir saluer les trompettes qui sonnaient chaque jour. Combien de fois l’avais-je traversée pour aller voir des conseillers, rendre hommage aux princes et aux grands de ce monde.

Je pris la petite rue qui mène à l’Église Saint Thomas.

Le bâtiment se détachait sur un ciel où couraient des nuages auréolés par la lune : combien d’offices y avais-je dirigés en contribuant par ma musique à rendre gloire à Dieu ?

Puis je regardai la façade de l’école : combien d’élèves y avais-je formés ?

Je me sentais tout à coup hors du temps, hors de ce temps terrestre qui se dressait comme un mur entre Dieu et moi. Luther nous avait enseigné dans un choral comment franchir ce mur : « Que Dieu seul là-haut soit honoré ».

Je rentrai chez moi. Tout dormait. Je montai sans bruit vers mon bureau. J’éprouvais tout à coup le besoin de me plonger dans la lecture de Luther, comme on se plonge dans l’eau salvatrice du baptême. À la lumière de la lune, je voulus relire le petit Catéchisme destiné aux enfants, mais je ne distinguai pas les lettres. Pourtant autrefois je lisais facilement des partitions au clair de lune. Ma vue serait-elle en train de baisser ? Alors je lus ce texte en moi-même car je le connaissais par cœur. Avec quelle simplicité Luther l’avait écrit ! Quelques pages et tout était dit: et moi avec tous mes airs de cantates et les prédicateurs avec tous leurs sermons, nous n’avions fait que commenter Luther. Que pouvais-je faire de plus ?

Je regardai par la fenêtre : la lune était entre deux peupliers, comme une énorme ronde entre deux barres de mesure. Note seule qui ne voulait rien dire. Là haut les étoiles brillaient. J’ouvris la fenêtre : c’était l’été. Pourquoi avais-je quitté Gerlach et tous mes amis si brutalement ?

Je remontai le temps : je me voyais la minute d’avant ouvrant la fenêtre, et juste avant regardant les étoiles, et avant contemplant la lune, avant lisant Luther, avant rentrant chez moi, avant chantant le choral « Que Dieu seul… », avant face à l’école voyant mes élèves, avant, en longeant l’église, pensant à mes musiques… Symétrie du temps… Succession des thèmes…

Mon esprit me conduisait vers quelque but… Luther, l’école, l’église. L’église, Luther, l’école. Luther par son catéchisme nous permet d’aborder Dieu, l’église par ses offices divins nous permet de mieux le comprendre et l’école nous l’enseigne. Tout cela formait un ensemble. Mes réflexions se muaient en pensées musicales. J’allais composer un troisième cahier d’exercices : les deux premiers cahiers avaient été écrits pour le clavecin.

– le premier concernait des danses

– le second concernait les styles italiens et français.

– le troisième serait écrit pour orgue et concernerait les offices divins et l’enseignement de Luther. Me revinrent alors en mémoire les pièces pour orgue que des Français comme Couperin, Grigny, Dumage ou Marchand composaient pour accompagner les messes catholiques.

Le lendemain, comme chaque matin au réveil je réunis toute la maisonnée : notre maman, puis Catherine (30 ans), le pauvre Henri (14 ans), Lisbeth (12 ans), Frédéric (6 ans) et le petit Jean-Chrétien (3 ans). Étaient là aussi : Jean-Elias, récemment entré à notre service et Ludewig qui était encore parmi nous. Je joignis les mains, demandai à chacun de se mettre à genoux et je dis la prière de Luther :

– Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Je te rends grâces O mon Père céleste… de ce que tu m'as gardé de tout mal pendant la nuit qui vient de finir…

Puis je m’arrêtai un instant et je demandai :

– Henri, mon fils, peux-tu me dire par quoi commence le petit catéchisme de Luther ?

– Oui, dit Henri, qui regarda le cousin Jean-Elias, son nouveau précepteur, comme une bouée de secours. çççççççça cocommmmmence ppppppar… les ddddddix ccccccommandements.

Et il se mit à chanter le début du choral : « Voici les saints 10 commandements » avec une précision et une ferveur quasi surnaturelles. Le pauvre enfant n’avait que l’intelligence de la musique mais quelle intelligence !

– Et après, maman, qu’y a t’il dans le catéchisme de Luther ?

– Après les dix commandements, c’est la foi

Et, comme son fils, elle se mit à chanter « Nous croyons tous en un Dieu ».

Les 6 chorals correspondant au Petit catéchisme furent ainsi chantés alternativement par des enfants et des adultes. Je fus frappé de la diversité de ton, de ferveur, de sentiments que chacun exprimait selon son âge et son caractère. Comment exprimer toute la doctrine de notre religion dans une même œuvre ? Je me dirigeai vers les salles de cours. J’étais si absorbé que je ne me rendais pas bien compte de ce qui se passait autour de moi. J’entrai dans une classe. Des sons éveillèrent mon attention terrestre. Je reconnus les voix de Kriegel et de Gerlach. J’entendis la conversation suivante :

– Comment est-il ce matin ?

– Je ne sais pas, personne ne l’a vu encore. D’habitude il arrive à cette heure-ci… depuis qu’il s’est dispensé de permanence.

– Vous ne savez pas ce qui s’est passé hier soir au concert ?

– Mais non, je n’ai pas pu y aller. Vous savez, je suis marié maintenant… mais tout le monde en parle

J’entrai dans la classe en toussant légèrement. Un coup de tonnerre aurait fait le même effet. Ils me regardèrent comme si je venais d’un autre monde, ce qui n’était pas entièrement faux.

– Mon cher Gerlach, vous êtes venu jusqu’ici ? Comme c’est aimable à vous. Je voulais justement vous voir. Vous acceptez, j’espère ?

– Accepter quoi, maître ?

Les deux hommes paraissaient sidérés.

– La direction des Concerts Bach… Bon, voilà, je voulais vous voir parce que cette nuit j’ai conçu une œuvre nouvelle, mon troisième cahier d’exercices… et je veux vous demander conseil.

– Conseil, à nous, maître ?

Voilà, je voudrais exprimer dans ce cahier la doctrine de Luther.

– En musique, au clavecin ?

– Non ce sera une œuvre pour orgue.

– Pour la partie catéchisme, cette œuvre comprendrait 6 chorals symbolisant les 6 chapitres du petit catéchisme. Je voudrais exprimer que ce texte peut être compris aussi bien simplement par des enfants, qu’avec profondeur par des savants théologiens.

– Maître pourquoi alors ne pas faire deux catéchismes avec chacun 6 chorals ?

– Mais non, ça ne va pas, Kriegel, on sent que vous êtes professeur ! Toujours tout vouloir décomposer ! C’est le recteur qui vous apprend ça ? Et puis je veux aussi une autre partie qui évoque les grands offices du dimanche !

– Une messe par exemple ?

Je restai silencieux. Je n’entendais plus que mes voix intérieures. Je voyais toute mon oeuvre défiler dans mon esprit à une vitesse intemporelle.

– Maître, Maître, vous êtes là ?

Je revins en ce monde dans un état d’agitation extrême :

– Gerlach, Gerlach, vous êtes un génie ! Je vois, je le vois maintenant ce cahier ! J’ai mon plan ! Un grand portail majestueux, une messe, le catéchisme et pour conclure une fugue monumentale, comme les nervures d’une voûte.

– Mais maître, vous aviez dit…

– Attendez, attendez, toute la messe et tout le catéchisme seront doublés : chaque choral sera traité de deux façons : savante et jouée sur l’orgue avec le pédalier d’une part, et plus facile et jouée avec les mains seulement d’autre part. Ainsi on entendra à la fois la profondeur du Catéchisme et la simplicité du Petit Cathéchisme de Luther.

Venez avec moi, Gerlach. Et vous Kriegel, vous voulez venir aussi ?

– Mais où, maître

– Chez vous, à l’Église Nouvelle. Je veux vous montrer quelque chose.

J’aperçus Ernesti qui passait : il me regardait d’un air dubitatif en secouant la tête de gauche à droite. Il fit un geste vers moi… Je marchais vite, je courais presque :

– Qui pourra actionner les soufflets ?

– Parce que nous allons…

– …jouer sur votre orgue ? oui Gerlach. Görner, s’il est à Saint Thomas pourrait me faire la tête si je me mets à jouer sur « son » orgue sans le prévenir.

– Pour les soufflets, nous trouverons sur place, soyez tranquille.

Je m’installai à l’orgue.

– Vous allez voir et entendre : les amis de Scheibe n’aiment pas quand mes mains sautent d’un bout du clavier à l’autre ? Eh bien écoutez : écoutez Jesus Christ apaisant la colère de son père.

Et j’improvisai ce qui allait devenir la dernière pièce du catéchisme:" Jésus, notre Sauveur qui nous protège de la colère de Dieu".

À voir leur expression de stupeur incrédule, je crus comprendre que j’avais impressionné Gerlach et Kriegel.

Le plan que mon esprit avait conçu était gigantesque. Jamais personne n’avait imaginé avant moi une œuvre pour orgue rassemblant ainsi toute la religion de Luther en une vision unique. J’avais besoin de prendre du recul. Comme toujours dans ces cas-là, je me mis à consulter différentes partitions dans une des armoires de mon cabinet de travail et je tombai sur le petit cahier de chorals que j’avais appelé le Petit Livre d’Orgue: cela remontait à l’époque où j’étais en poste à Weimar, cela faisait déjà plus de 20 ans… Mon projet avait été alors de faire un recueil pour orgue contenant le chant de 164 chorals, chacun ayant pour thème un évènement religieux de l’année et de la vie du Chrétien. En fait sur 164 je n’en avais écrit que 46, les autres étaient inscrits sur des pages blanches avec les titres ! Bien sûr, je me souvenais de chacun de ces chorals, mais en feuilletant le cahier, je fus frappé par la brièveté de chaque œuvre : rarement plus de 20 mesures, jouées bien souvent en moins d’une minute, en introduction au choral chanté par l’auditoire ! Pourquoi ne pas continuer cette série de chorals ? J’en ébauchai un ou deux… puis je m’arrêtai. Non, décidément, ce n’était plus cela que j’avais en tête maintenant. Ce que je voulais faire c’est une œuvre qui se suffise à elle-même, un peu comme ces Français pour leurs messes.

Pour réaliser cette œuvre je pensai que j’allais devoir m’isoler du monde.

J’en parlai un jour au fils de mon cher Christian Weise, mon confesseur retourné à Dieu :

– Vous savez que votre père me manque terriblement.

– Je pense parfois qu’il nous regarde de Là-Haut d’un œil bienveillant, lui si actif jusqu’au bout de sa vie terrestre, il est pour nous tous un modèle…

– Pourtant… voyez-vous je ressens parfois le besoin de m’écarter du monde.

– Dieu nous a donné la grâce d’entrer dans le monde pour témoigner… Ne vous écartez pas du monde, monsieur le Cantor. Nous avons besoin de vous…

Ces paroles se suffisaient à elles-mêmes. En quelques mots, il avait tout dit. Alors pour dire quelque chose, je passai à un autre sujet :

– Christian, je suis heureux de savoir quez votre sœur Dorothée va bientôt se marier.

– Oui, c’est un bonheur pour nous tous.

– Et savez-vous qu’un nouveau bébé va nous arriver ?

– Comme je suis heureux pour vous !

– Christian, accepteriez-vous d’en être le parrain ?

– Mais, c’est me faire trop d’honneur…

Cette conversation me fit réfléchir à ma condition actuelle. Je sentais cette œuvre gigantesque sourdre en moi. Mais Christian avait raison : je devais faire face au monde. Il fallait que j’organise ma vie pour concilier ces impératifs.

En me libérant des concerts Bach dans un mouvement de colère, c’est déjà ce que, inconsciemment peut-être, j’avais commencé à faire. Pour l’éducation des enfants et faire des travaux d’écriture et autres j’avais avec le cousin Jean-Elias Bach une aide précieuse et servile. Pour s’occuper des tout petits, ni notre maman ni moi n’étions très experts et un nouveau bébé allait naître: heureusement ma fille Catherine était aidée en particulier par ses amies les jeunes sœurs Bose qui adoraient les petits enfants.

Un matin, par une journée d’automne encore chaude des restes de l’été, j’entendis des rires derrière la maison, dans le petit jardin qu’Anne avait aménagé entre l’école et le mur de la ville. J’ouvris la fenêtre qui donnait sur ce jardin et j’entendis le babillement de trois voix féminines. Chacune avait une sonorité si particulière que je pensai à un trio au mouvement rapide.

Catherine, ma fille aînée disait :

– Bonne Maman, vous devriez cueillir et manger ces fruits, cela fera le plus grand bien à votre bébé : vous verrez comme il sera fort dès sa naissance.

Jeanne, la femme de Picander, disait :

– Mais vous n’y pensez pas ma chère, ces fruits pourraient troubler vos humeurs. Mon mari vous dirait que Bacchus…

Notre maman disait en riant:

– Écoutez chère Jeanne, Monsieur Picander votre mari, n’est pas médecin mais poète, que je sache !…

Sophie Bose disait :

– Et bien moi, aussi vrai que je m’appelle Sophie Bose, votre voisine, je pense que maman Bach devrait avoir plus de fleurs dans son jardin.

– Quelle bonne idée ! Mais qui donc m’a parlé l’autre jour de fleurs, de ces fleurs jaunes qu’on plante à l’automne.

– Des œillets ?

– C’est cela !

– Souvenez-vous, mais c’est notre cousin !

– Jean-Elias, Jean-Elias, venez donc ici !

J’entendis une voix venant de l’intérieur de la maison.

– Mais nous donnons notre leçon de…

– Venez, venez, cousin, c’est trop important… Ah vous voici, cousin…

– Oui, mad…

– Je vous ai déjà dit de m’appeler mamie ou maman, comme tout le monde dans la maison. Vous m’avez bien dit que votre sœur cultive des œillets…

– Oui, mais…

– Eh bien vous devriez lui demander d’en faire venir pour les planter dans notre jardin…

– Mais…

– Ah, attention, Monsieur le cousin, dit Mme Picander en souriant, on ne contredit pas une femme enceinte !

– Oui, madame… Mais je voulais simplement vous dire que votre mari, Monsieur Picander, vient d’arriver et monte chez monsieur notre cousin…

Et effectivement, je vis arriver Picander :

– Alors, ami Picander, savez-vous que nous avons encore une commande.

– De votre ami le maréchal Flemming… ou… d’un professeur ?…

– Mais non, Picander, mais non ! D’un monsieur fort important dont j’ai fait la connaissance à Dresde qui vient d’acheter des terres à Wiederau.

– Wiederau ?

– Oui, c’est sur l’Elster, près de Pigau, sur la route de Chemnitz… Et alors ce riche monsieur voudrait une musique pour le jour où il prendra possession de ses terres.

– Je vois, eh bien nous pourrons mettre en scène, je ne sais pas… la Fortune, le Temps…

– Le Destin…

– Et la rivière, cher Maître Bach, la rivière l’Elster.

– Allons, au travail, cher ami librettiste.

Une fois tout ce monde parti, je dis à notre maman :

– Mais ces deux jeunes femmes seraient des marraines toutes trouvées pour notre enfant qui va naître !

– Quelle bonne idée, Sébastien.

Ainsi, comme toujours, les évènements de la vie qui courait me jetaient à nouveau dans le monde : cette musique à faire avec Picander, ce nouveau bébé qui venait, des examens à faire passer pour trouver de nouveaux instrumentistes, en particulier des trompettes.

Je me surprenais moi-même, peut-être pour la première fois de ma vie, à trouver un certain plaisir à toute cette activité. Après tout le Seigneur nous a jetés dans le monde pour que nous lui rendions gloire. Comme le jeune Christian Weiss avait raison !

J’étais maintenant reconnu à Dresde comme musicien officiel, les commandes de notables et de princes affluaient. On se battait même à propos de ma musique, preuve qu’elle ne laissait personne indifférent. Certains écrivaient que j’étais un des plus grands musiciens et virtuoses du monde. Comment n’aurais-je pas pris goût à figurer dans ce monde ? Ainsi je construirais mon œuvre en restant dans le monde: il serait toujours temps de m’en éloigner… plus tard. Car je voulais encore et toujours me battre quand j’étais attaqué, affronter les autres pour avoir gain de cause, en m’obstinant encore et toujours !

D’abord, il y avait le recteur Ernesti, qui avait été mon ami mais m’avait trahi et déshonoré. Le départ tant attendu de JGK à Pâques, le 21 Avril 1737, n’y avait rien changé. Au contraire, les choses empiraient et je j’étais sûr que les théories de cet impie d’Ernesti contribuaient à vider les églises. Maintenant que j’avais un secrétaire en la personne de Jean-Elias, je résolus de passer à nouveau à l’attaque. Je lui demandai de calligraphier une lettre pour le consistoire de Leipzig que je destinais en réalité à son principal responsable, le surintendant Salomon Deyling professeur de théologie, et, comme on l’a vu, responsable de l’enseignement religieux et à ce titre membre du consistoire. Je crois pouvoir dire qu’avec le temps, il était devenu pour moi une sorte de compère, un ami-ennemi dont je connaissais la tolérance lassée à mon égard. Je n’hésitai plus à dire ce que je pensais et à demander réparation :

"Monsieur le Recteur m’a gravement blessé… j’exige à juste titre que mon honneur soit rétabli… mes revenus sont diminués… il y a des cas où il faut procéder à un changement immédiat… sinon il deviendrait impossible de gouverner la jeunesse… ma requête est d’interdire à Monsieur le Recteur toute intervention comme aussi de rétablir mon honneur blessé".

Jean-Elias joignit à cette lettre un double de la précédente et prudente décision du conseil municipal, qui en fait ne tranchait rien.

Comme toujours, je n’obtins pas de réponse du consistoire. Deux mois après, le 14 octobre 1737, le Roi de Pologne et Prince Électeur de Saxe, le fils du défunt Auguste le Fort, arriva à Leipzig après plusieurs années d’absence. Il resta quatre jours. En tant que compositeur de sa cour, je le rencontrai. Le lendemain de son départ, je lui adressai une requête. J’avais demandé à Jean-Elias de faire un dossier très complet avec copie de plusieurs lettres. Deux mois après, et donc au terme de plus d’un an de batailles, je triomphai enfin. Voici quelle était la réponse du Souverain :

"Le compositeur de notre Cour Jean Sébastien Bach s’est plaint à Nous… le recteur Ernesti a interdit de façon fort injurieuse… Nous désirons que vous preniez toutes mesures… pour donner suite à cette requête…"

Oui, j’avais le goût de me battre jusqu’à ce que je gagne.

Une autre affaire à régler était cette lettre fort injurieuse de mon jeune élève Scheibe: celui-là aussi devait être mouché. Depuis plusieurs semaines, mon ami Birnbaum m’encourageait à écrire une réponse qu’il appelait « réfutation » :

– Mais que voulez-vous, cher professeur, lui dis-je, écrire autre chose que de la musique m’ennuie. Vous savez que maintenant j’ai même un secrétaire pour écrire des lettres…

– Eh bien, je vous offre ma plume, cher Maître : après tout, cela fait partie de mon métier puisque je suis professeur de rhétorique. Tenez, si vous aviez à répondre à Scheibe, que diriez-vous…

– Qu’il est ignare et malfaisant…

– Mais sur sa critique…

– Qu’il ferait mieux de travailler et de jouer correctement mes œuvres. Il suffit de travailler, Birnbaum…

– Et sur les voix…

– Il faut choisir entre la musique facile des paresseux et des jouisseurs et la musique élaborée faite pour la délectation de l’âme… Ce jeune vaurien dit que plusieurs voix qui jouent ensemble embrouillent : quel chien ! …L’embrouillent lui peut-être… Mais il faut au contraire que les voix se répondent. Aucune ne doit dominer : tout l’art est de trouver les harmonies qui font surgir chacune des voix au moment souhaité par le musicien… je suis sidéré qu’un élève comme Scheibe… Il suffit de travailler, Birnbaum, il suffit de travailler… Regardez à quoi je suis arrivé par le travail…

– Mais…

– Tenez, Birnbaum, tout cela m’agace : vous, vous connaissez les mots et moi la musique, venez donc voir comment j’enseigne et je vous jouerai quelques pièces à plusieurs voix, ce sera plus simple. Après, vous écrirez… Venez…

En partant de ces quelques remarques et en m’écoutant jouer et enseigner, Birnbaum écrivit des pages et des pages qui furent publiées peu après et que je m’empressai de diffuser pour tous ces nigauds de beaux esprits. Parler, écrire. Parler, écrire : il fallait toujours qu’ils parlent ou écrivent… À Birnbaum, Scheibe répondit des pages et des pages… Birnbaum répondit à son tour des pages et des pages après m’avoir interrogé encore et encore. Mais pour cette réponse aucun libraire de Leipzig ne voulut se charger de l’imprimer. Je demandai à Jean-Elias s’il avait une solution. Il me répondit comme toujours d’un ton trop empressé, qu’il allait écrire et s’arrangerait pour obtenir un bon prix pour 200 exemplaires.

Plus que jamais, je prenais connaissance de toutes les nouvelles musiques qui arrivaient du monde entier : d’Italie, de France, d’Angleterre, et d’ailleurs. Je les dévorais et les savourais comme des fruits venus de la Terre Promise. Je les faisais souvent jouer et chanter en les dirigeant moi-même, à l’Église ou en concert. Elles étaient pour moi une nourriture qui me fortifiait pour écrire de la musique, pour écrire ma musique.

J’aurais pu, messieurs les critiqueurs, faire de la musique de la nouvelle mode, j’aurais pu faire aussi de la musique ancienne, de la musique française, de la musique italienne, des opéras burlesques ou sérieux, je pouvais tout faire… mais ce ne serait pas ma musique. Et ce jeune freluquet qui se permettait d’opposer contrainte et nature, quel imbécile ! Ah ! ils étaient vraiment trop bêtes !

J’ai dit que toutes ces querelles, toutes ces rivalités, toutes ces batailles excitaient en moi un certain plaisir de sentir que ma vitalité et mon désir d’agir n’étaient en rien émoussés par l’âge, au contraire. Mais je préférais par dessus tout travailler chez moi, être avec les miens, ma famille, mes amis. Et je me souviens d’une scène qui eût beaucoup d’influence sur la création du deuxième livre du Clavier bien tempéré.

C’était le jour des 14 ans de notre petit Henri, 14 chiffre symbolique par essence de notre famille Bach : comme je rentrai de je ne sais quel conseil, examen ou répétition, pour donner une leçon à un élève, et m’approchai de la porte, j’entendis jouer une pièce au clavecin. C’était un prélude que j’avais composé plusieurs années auparavant.

C’était notre maman qui jouait sur un petit clavecin monté sur un piètement. Assis à côté d’elle Frédéric écoutait attentivement. Cela sonnait si faux que je ne pus m’empêcher de dire :

– Comment peux-tu jouer sur un instrument qui sonne aussi faux ?

– Mais je n’entends pas, papa, il ne sonne pas faux, dirent en chœur mes deux filles : Catherine, qui avait sur les genoux le petit Jean-Chrétien et Lisbeth qui donnait à boire à la toute petite Caroline.

Henri, du fonds de la pièce courut vers moi et dit :

– Pppapa, pppapa !

Le malheureux enfant avait le visage bouleversé de quelqu’un qui aurait supporté une épreuve terrible. Visiblement, il avait souffert d’entendre jouer faux.

– Mais qu’ai-je donc fait pour que, parmi mes enfants, un seul ait l’oreille un peu fine ! Nous allons ré accorder tous ces instruments cela fait plusieurs jours que je ne l’ai pas fait !

J’adorais faire ce travail : je m’amusais à le faire toujours mieux et toujours plus vite. Jusqu’à présent, seul Emmanuel avait réussi à rivaliser avec moi dans ce domaine. Ce jour-là je vis un défaut dans le système de fixation des cordes sur un petit clavecin sur lequel notre maman venait de jouer. A côté se trouvait un autre clavecin, mais avec pédalier celui-là.

– Frédéric, tiens, viens m’aider, tu vois cette petite pièce de bois, là ?

– Oui, père.

– Eh bien, pour l’atteindre nous allons démonter cette sorte de morceau de bois sur lequel sont fixées les cordes. Liesgen ! Tiens, range ce qui est sur la table, là, sauf le clavicorde. Nous allons retirer le petit clavecin de son piètement et le mettre sur la table à côté du clavicorde. Catherine, toi tu tireras le piètrement vers toi pendant que Christophe et moi, nous porterons le clavecin sur la table.

– Ppppa, dit Henri !

– Oui, mon cher fils !

Il s’exprimait autant par gestes que par la parole :

– Tttttoi….mets…ccccclavecin… et… ccccclavicorde… sur… cccclavecin avec pppppédalier, et jjjjjouer à la fois ssssssur les ttttrois ccclaviers et oooooosssssi dddddddu ppppppédalier.

Mon génie de fils venait d’inventer un clavecin à trois claviers. Sur le clavecin à pédalier, je mis le petit clavecin et le clavicorde. Son idée me permit de jouer, enfin juste, ce fameux prélude avec des sons différents selon que je voulais jouer fort ou doucement !

Tout le monde riait de me voir ainsi jouer debout devant les trois claviers. Finalement je me mis à jouer un prélude très lent et très tendre sur le clavicorde : souvent les clavecins sonnaient trop dru, trop sec, trop métallique, alors que le clavicorde avait un son plus doux mais si faible !

– Père

– Oui ma chère Catherine

Elle semblait hésiter, puis elle regarda successivement notre maman et ses cinq demi-frères et sœurs. Elle était désormais à la maison la seule enfant de mon premier mariage. Elle hésitait à parler puis elle dit très vite :

– Père : tu te souviens que quand nous étions petits, tu avais composé 24 préludes et fugues à jouer dans tous les tons. Ils sont si beaux et si variés que….

– Oui, mon Clavier Bien Tempéré.

– Je me souviens, tu avais écrit qu’ils étaient composés "Au profit et à l’usage de la jeunesse musicienne avide d’apprendre". À présent, tu nous joues si souvent de nouveaux préludes et de nouvelles fugues quand tu es avec nous. Et à chaque fois nous sommes tous émerveillés. Ces pièces sont si belles. Pourquoi n’en ferais-tu pas un nouveau cahier pour les enfants de notre maman ?

Henri courut embrasser sa grande sœur, qui était presque sa seconde maman. Puis il se mit devant les clavecins et nous joua coup sur coup trois préludes et trois fugues que j’avais jouées peu de temps auparavant. Il rayonnait de joie. Je crois que sans cet enfant, je n’aurais jamais été ce que je suis devenu.

Nous trouvions avec ces trois claviers des sonorités étonnantes. Alors notre maman dit :

– Mais Hildebrandt… que fait-il… il a été empêché… as-tu pensé à… ?

À ce moment on entendit sonner.

– Jean-Elias, peux-tu aller voir qui c’est ?

Justement, c’était Zacharias Hildebrandt, mon ami artisan qui fabriquait des instruments de musique et surtout des orgues. C’est en particulier avec lui que j’avais fait l’orgue de Störmthal. Il était accompagné de notre ami Luthier Hoffmann.

– Comment allez-vous, chers amis… Alors comment se présente t’il ?

Ils arrivaient, aidés de deux apprentis, avec un énorme paquet…

– Henri, Henri, viens voir !

On mit l’énorme paquet sur la table près des clavecins superposés. Je demandai à Frédéric de m’aider à le défaire. Alors apparut un clavecin mais pas un clavecin habituel : celui-là était beaucoup plus petit. J’en avais eu l’idée en me disant qu’il devait être possible de jouer sur un seul clavier avec deux sonorités différentes. J’avais suggéré un système qui pinçait les cordes tout près des touches. On l’appelait Clavecin-Luth. Il diminuait la sonorité trop dure du clavecin et sonnait plus fort qu’un clavicorde. Quand trouverait-on un instrument qui permette de faire vraiment chanter la musique sur un clavier aussi bien très doux que très fort, ou comme disent les Italiens, piano et forte, piano, forte, piano, forte ? Quel rêve ! Silbermann avait bien essayé de faire un instrument de ce type mais ce n’était pas un succès !

Henri regarda l’instrument un long moment, en fit le tour, contempla l’intérieur et les cordes… puis se mit à jouer. Au bout d’un instant, je me rendis compte que j’avais les larmes aux yeux et que je n’étais pas le seul.

Il s’arrêta. Un silence suivit. Puis on l’applaudit.

Hoffmann montra alors un autre paquet :

– Ceci, Maître, c’est pour vous.

Je retirai le vieux morceau d’étoffe qui l’entourait

– Ainsi vous avez pu le réparer ? Il était encore en bon état ?

– Oui, j’ai dû changer plusieurs pièces mais il est encore bon ! Quelle merveilleuse idée, Maître, vous avez eue d’imaginer ce violoncelle à 5 cordes.

Oui, il permet de jouer des notes presque aussi aiguës que sur certains violons. Écoutez !

Je pris alors cette viola pomposa (c’est le nom qu’on donnait à cet instrument) entre mes bras, accrochai la courroie de manière à pouvoir le maintenir contre ma poitrine et sous mon bras gauche, j’accordai l’instrument puis je saisis l’archet de la main droite. Tous ces yeux que je connaissais si bien étaient fixés sur moi. On n’entendait plus les bruits de la rue car on avait tous oublié le monde extérieur. Je commençai à jouer la gigue extraite d’une de mes suites pour violoncelle seul qui convenait très bien à cet instrument.

Le silence qui suivit n’était pas le même que celui d’après Henri. Il fut plus long avant qu’on applaudisse.

Ensuite ce fut au tour de notre maman qui joua fort proprement des préludes et fugues que j’avais mis sur le papier.

Quand elle cessa de jouer, ce fut un autre silence… Puis d’autres applaudissements…

Je dis alors :

– Vous avez raison, mes enfants, je vais sérieusement penser à mettre certains de mes préludes et fugues pour clavier en ordre et à en faire un second livre de mon Clavier bien Tempéré. Un dans dans chaque ton, comme pour le premier. Ah, ils vont voir tous ces gens qui me critiquent !…

La musique premier des arts, avait écrit ce Leibniz dont on me rebattait les oreilles et en particulier Jean-Elias. Car mon cousin allait à l’Université suivre entre autres les cours de Christian Weiss. Mais il n’est pas question qu’il aille à ceux de ce sacrilège et renégat d’Ernesti. Gottsched aussi tournait autour des mêmes idées, mais tout en respectant les règles de notre religion. Il communiait régulièrement à l’église de Saint Thomas. Rappelez-vous, je l’avais connu, jeune pédant, débutant dans la carrière grâce à la protection de Christiane de Ziegler. Depuis que nous avions travaillé ensemble pour la musique funèbre de notre défunte Reine, il avait pris en mains une association appelée Société Allemande, destinée à promouvoir les mérites des allemands dans tous les arts. Il était devenu une des personnalités en vue de Leipzig, et cela d’autant plus depuis qu’il s’était marié avec Louise Kulmus, femme qui possédait une célèbre bibliothèque et à qui j’avais envoyé mon cher élève Krebs pour lui donner des cours de musique : elle jouait passablement pour un amateur, mais trouvait, paraît-il, mes œuvres un peu difficiles.

Au mois de mars de cette même année 1738, je reçus une commande de musique de fête pour célébrer le mariage de la fille de notre nouveau roi avec le roi de Sicile et c’est justement à Gottsched que le texte fut commandé.

Pour fêter cet événement de nombreuses personnalités allaient venir à Lepzig. J’avais demandé à Guillaume et à Emmanuel, mes deux aînés de venir se joindre à nous. J’avais envoyé une lettre à Bernard à Sangerhausen, mais il n’avait pas répondu. Je voulais que cette musique soit l’occasion d’une grande fête car j’avais décidé d’en remontrer à tous ces freluquets de critiques. J’avais fait une musique tout à fait dans le goût du jour. Je l’avais répétée avec Gerlach et mes amis des Concerts Bach que je voyais encore souvent : ils n’en revenaient pas. Puis le grand jour arriva : c’était le jour de Pâques dimanche 27 avril. Mais il fit si mauvais temps ce jour-là, qu’il fallut reporter à plus tard la grande fête et le grand défilé qui comme d’habitude devait avoir lieu devant la maison Abel sur la grande place.

– Qu’allons-nous faire ? dirent les musiciens

– Qu’allons-nous faire ? dirent mes deux fils aînés

– Qu’allons-nous faire ? dirent les hauts dignitaires de la cour venus tout exprès de Dresde.

– Bach, proposez-nous quelque chose ! dit le Baron de Keyserlingk venu lui aussi accompagner le roi mais aussi un peu je crois pour me voir chez moi, à Leipzig.

Je dis alors à mes amis :

– Je vous propose d’organiser un concert impromptu !

Les jeunes amateurs de musique qui formaient l’essentiel de mon Concert Bach acceptèrent avec joie. Tout le monde paraissait enchanté.

– Guillaume, va demander à Zimmermann s’il peut nous prêter une salle de son café. Puis reviens ici avec Jean Helias pour m’aider. Vous, mes amis, allez chercher vos instruments. Toi Emmanuel, va avec ton frère chez Zimmermann. Tu resteras là-bas pour accorder le clavecin qui se trouve sur place.

Ce soir-là fut un vrai régal : Emmanuel et Guillaume jouèrent leurs œuvres les plus récentes et moi je m’amusais à les imiter sous les hourrah de l’assistance !

Au cours d’un entracte, le baron Keyserlingk nous invita Guillaume, Emmanuel et moi à venir à sa table. Il s’adressa tout d’abord à Emmanuel :

– Ainsi voici un membre de la famille que je ne connaissais pas encore : cher monsieur, vous m’avez impressionné au clavecin. Votre musique est si moderne qu’elle me fait presque un peu peur.

– Monsieur le Baron, à dire vrai, si à Francfort sur l’Oder, je ne sentais pas l’Odeur des musiques nouvel…

– Excusez mon fils, Monsieur le Baron mais il adore les jeux de mots…

– Au contraire, mon ami, au contraire, c’est très amusant…

– J’y ai fait des études, j’y ai fréquenté des musiciens, mais à présent…

– Vous vous demandez ce que vous allez faire…

– J’ai de bons amis proches du fils du Roi de Prusse. Sa mère…

– Oui, elle aime beaucoup la musique dis-je précipitamment sans qu’on m’entende…

– …lui a donné l’amour de la musique et il cherche de jeunes musiciens.

– Écoutez, cher ami, il sera toujours assez tôt pour vous trouver un poste fixe. Moi, je vous propose autre chose… Mon fils est en âge de découvrir le monde. Je cherche un jeune homme de confiance. Ne prenez donc pas exemple sur votre illustre père et sur votre frère aîné, du moins dans ce domaine des voyages, ils ne veulent pas bouger ! Mais vous, pourquoi ne pas voyager, découvrir des horizons nouveaux : l’Italie, la France, l’Angleterre, la Pologne, la Russie.

– Si tu vas en Angleterre, dis-je, essaie de rencontrer Haendel…

– Et vous, Bach, heureux père, pourquoi ne pas accompagner votre fils ? Pourquoi ne pas quitter l’Allemagne le temps d’un voyage ? Tous les frais seront à ma charge bien sûr.

– Baron, je vous remercie mais beaucoup de musiciens viennent me voir ici. Et puis ce n’est plus de mon âge… et puis… j’ai entrepris un autre voyage…

Le baron n’insista pas : il y avait entre nous de l’inexprimable. Je pensais à mon troisième cahier d’exercices pour orgue dont les éléments me submergeaient peu à peu. Mais j’eus la présence d’esprit de répondre :

– Par contre, pour Emmanuel ce serait merveilleux. Tenez, Baron puisque vous pensez que je ne voyage pas assez, je suis prêt à venir vous voir très bientôt à Dresde avec mon nouveau secrétaire, Jean Elias Bach, un mien cousin, que voici, si vous l’acceptez bien sûr !

– Encore un Bach ?

Jean-Elias confondu et rougissant ne sut que répondre et hocha la tête.

Le Baron reprit :

– Ami Bach, vous savez qu’un Bach est toujours bienvenu chez moi…

– Allons dis-je, messieurs, pour finir la soirée, nous allons jouer pour le Baron et pour ses amis des extraits de notre musique qui devait être jouée aujourd’hui.

Un tonnerre d’applaudissements accueillit notre prestation. C’est de cette musique que mon ami Mizler avait dit qu’elle était conçue selon le goût le plus récent. J’entendis toutefois quelques réflexions, venant surtout de hauts dignitaires de la Cour de Dresde :

– Mais ce n’est pas du Bach, disaient certains c’est du Haendel, il paraît qu’il cherche à l’imiter.

– Mais non il a emprunté cela à Hasse, il lui envie son succès, disaient d’autres. Vous souvenez quand Hasse est venu avec sa femme, la fameuse Faustina : elle s’était mise à chanter en duo avec la femme du Maître, on les en entendait presque de la place du marché !

– Ce ne peut être que d’un maître italien : il les connaît tous et consulte sans cesse leurs oeuvres, d’ailleurs il écrit souvent dans le goût italien.

– Ou un de ses fils peut-être, qui lui aura tenu la main.

Mais tous affichaient une grande satisfaction. Le Baron n’était enthousiaste. Il vint me voir et me dit :

– Bach, vous avez une très bonne idée de venir à Dresde le mois prochain (je ne lui avais pas parlé de mois prochain). Mon petit prodige, vous savez le jeune Goldberg ? Eh bien il est arrivé de Dantzig. Il ne parle que de vous.

Effectivement ce nouveau séjour à Dresde fut merveilleux, tout comme les autres. J’étais venu avec Jean-Elias qui ne disait mot et était comme tétanisé par ces hauts personnages qu’il rencontrait grâce à moi. Le Baron m’invita chez lui ainsi que mon fils Guillaume. Il me présenta son jeune prodige : l’enfant devait avoir une dizaine d’années et ressemblait à une poupée qu’on aurait trop bien habillée. Le baron avait pour l’occasion réuni toute une assemblée de personnes proches de la cour. Je demandai au petit garçon de me jouer quelque chose : il se mit alors à me jouer le dernier mouvement de mon concerto italien. Visiblement l’enfant avait préparé cette pièce en prévision de ma visite. Il le joua avec une perfection technique dont je fus sidéré. Mais son jeu était mécanique: il jouait sans âme.

– Alors Bach, qu’en pensez-vous. Pas mal, hein ?

– Qui t’as appris à jouer comme cela, mon petit ?

– Monsieur le Baron s’est procuré la partition…

Le petit garçon avait un air sombre et souriait peu. Il s’exprimait dans un allemand parfait.

– Oui, je lui achète beaucoup d’œuvres pour qu’il travaille…

– Mais qui t’a appris, mon garçon ?

– À Dantzig, Messieurs Freislich et du Grain…

– Ce sont des organistes et leur talent au clavecin n’a pas franchi nos frontières… as-tu quelqu’un, ici à Dresde ?

– Depuis que je suis à Dresde, monsieur, je n’ai pas beaucoup l’occasion de travailler vraiment car les princes et autres grands messieurs me demandent sans cesse de venir jouer chez eux…

On entendit dans l’assemblée un murmure de sourires pleins de tendresse plus ou moins contrefaite. Heureusement, cet enfant avait gardé l’innocence de son âge.

– Il n’a pas encore de professeur attitré, mais votre fils, quand il vient donner des leçons à ma fille, lui donne quelques conseils…

– Oui, je lui ai appris entre autres l’utilisation du pouce, dit Guillaume, et il a tout suite tout compris.

Cet enfant me rappelait mon fils Emmanuel au même âge, et maintenant mon petit Frédéric. Il fallait que je le fasse travailler. Je chuchotai dans l’oreille du Baron :

– Cher Baron, puis-je vous parler seul à seul ?

– Mais bien sûr, venez dans mon anti-chambre.

Comme nous nous levions tous deux, je me tournai vers mon fils Guillaume et lui dis à voix haute :

– Guillaume, peux-tu jouer pour la noble assistance des pièces de ta façon ?

Je ne sais pourquoi, Guillaume parut surpris et incrédule. Il me regarda d’un air de reproche. Il hésita un bref instant puis il s’avança vers le clavecin.

L’assistance applaudit.

Je suivis le Baron et fermai la porte derrière moi.

– Monsieur le Baron, ce garçon a du talent. Mais il faut qu’il travaille pour éviter qu’il ne devienne une attraction de foire

– ? ? ? ?

– Oui, il l’a dit lui-même, il est demandé partout…